6月6日至7日,2025年度長三角地區主要領導座談會將在江蘇南京召開。

這是2005年首次召開座談會20周年,習近平總書記2020年8月在安徽合肥主持召開扎實推進長三角一體化發展座談會5周年,“十四五”收官與“十五五”開局之年,三省一市主要領導召開的一次高規格會議。

關鍵之年,關鍵會議,有何深意?

01

“六邊形戰士”

我們先從兩張刷屏的榜單來說起。

一張是“今年前四個月全國十大汽車省”榜單,長三角三省一市全部榜上有名,安徽高居全國第一,江蘇、浙江、上海分別位居第五、七、八位。

另一張是《2025新一線城市魅力排行榜》,在15座新一線城市中,長三角地區共有杭州、蘇州、南京、合肥和寧波5座城市上榜,“三分天下有其一”。

兩張榜單,直觀展示出長三角強勁的經濟實力。

放眼全國,長三角是我國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一,在國家現代化建設大局和全方位開放格局中,具有舉足輕重的戰略地位。

先看經濟總量,長三角澎湃有力。

2024年,長三角地區經濟總量突破33萬億元,以4%的國土面積,創造了全國近1/4的經濟總量,集聚了全國約17%的人口,對全國經濟增長貢獻率約30%。

自2018年長三角一體化發展上升為國家戰略以來,僅6年時間(2018-2024年),經濟增量就高達11.68萬億元。

全國經濟總量第一的“最牛地級市”蘇州,在長三角;連續20年“霸榜”百強縣第一的昆山,也在長三角;全國百強縣中,長三角坐擁近“半壁江山”;全國27個萬億城市,長三角有9個。

也正是龐大的體量,讓長三角成為我國經濟發展的壓艙石、動力源,承擔著率先形成新發展格局的重要作用。

再看發展勢能,長三角強勁活躍。

長三角是我國創新資源集聚度最高、創新能力最強的地區之一,肩負著勇當我國科技和產業創新開路先鋒的重大使命。

2024年,長三角科技支出總量突破2500億元,占全國地方科技投入比重超1/4,聚集了全國約1/4的“雙一流”高校、國家重點實驗室、國家工程研究中心,1/3的高新技術企業,1/2的科創板上市公司。

目前,長三角高技術制造業產值占全國比重超過1/3,形成26個國家級先進制造業集群,占全國總數的32.5%;集成電路、生物醫藥、人工智能產業規模分別占全國65%、1/3、1/3;新能源汽車產量約占全國2/5、全球1/4,正在聚力打造世界級制造業集群。

放眼長三角,新能源汽車形成“4小時產業圈”,每12分鐘下線一臺“全長三角造”機器人。類似的產業協同創新,如今在長三角地區不勝枚舉。

三看協同開放,長三角引領爭先。

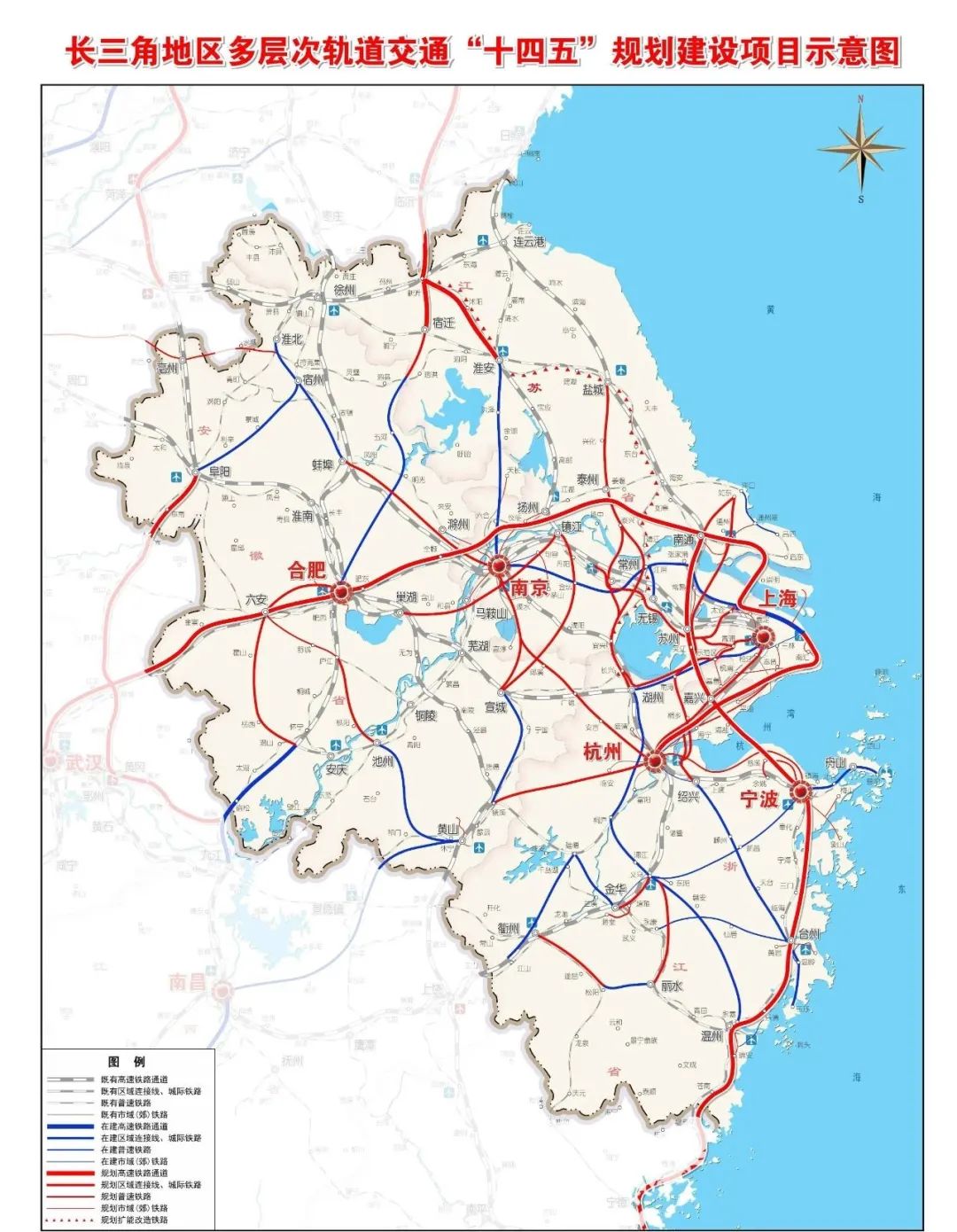

“軌道上的長三角”跑出加速度,平均每天有200多萬人次乘坐長三角鐵路班車,相當于一座普通地級市的常住人口在“流動”。

“航運上的長三角”出海競全球,以上海、寧波舟山港為核心,2024年長三角區域進出口總值16萬億元,占全國進出口總值的36.5%。

最后看民生福祉,長三角越來越親。

政務服務事項一網通辦,居民服務事項“一卡通用”。截至2023年,長三角41市的城鎮居民人均可支配收入超過5.6萬元,城鄉居民收入差距比遠低于全國平均水平。

從經濟密度、發展熱度、創新濃度到開放廣度、民生溫度;從產業鏈完整度到國際影響力,長三角的戰斗力很“硬核”,堪稱“六邊形戰士”。

“如果把中國經濟比作一列高速列車,那長三角就是沖在最前面的動力車頭。”一位區域經濟專家形象地比喻說。

這個車頭能否強勁有力,取決于滬蘇浙皖“四兄弟”合力。我們從最近一個很火的建筑說起。

方廳水院

02

“1+1+1+1>4”

前不久,一個名為方廳水院的建筑正式竣工,迅速出圈。

它位于長三角生態綠色一體化發展示范區,跨滬蘇浙3省市,采用四合院形制,四個角分別有一館——上海館、江蘇館、浙江館、安徽館。

四個空間通過三座步行橋相連,將三省一市“縫合”了起來,“15分鐘就能逛遍長三角”。

策叔注意到,這是全國第一個跨省的房建項目,館與館“首尾相連”,城與城無縫銜接,打破行政邊界、不破行政隸屬的理念,三省一市共商、共建、共治、共享、共贏。

長三角一體化激發的發展活力和制度創新,釋放的“1+1+1+1>4”效應,在這個小院再次具象化,成為長三角一體化發展的生動縮影。

過去一年,深化長三角科技創新共同體建設;推動首批12家長三角創新聯合體建設;長三角大飛機集群獲批國家先進制造業集群;G8388“超級環線”高鐵列車、滬蘇湖高鐵正式開通;加快嘉昆太、浦口—南譙、江寧—博望、頂山—汊河、蘇皖合作示范區等省際毗鄰區域協同發展……長三角持續發揮著經濟增長極、發展動力源、改革試驗田的作用。

可以說,動態的長三角,從不缺乏想象的空間,每天都有新驚喜。

但很多人可能不知道,長三角能形成今天的這樣“你中有我、我中有你”的“朋友圈”,整整用了43年。

從1982年長三角經濟圈的最早雛形—“上海經濟區”到今天,長三角持續縱深推進,成為區域一體化發展的樣板。

這其中,有四個關鍵的時間節點。

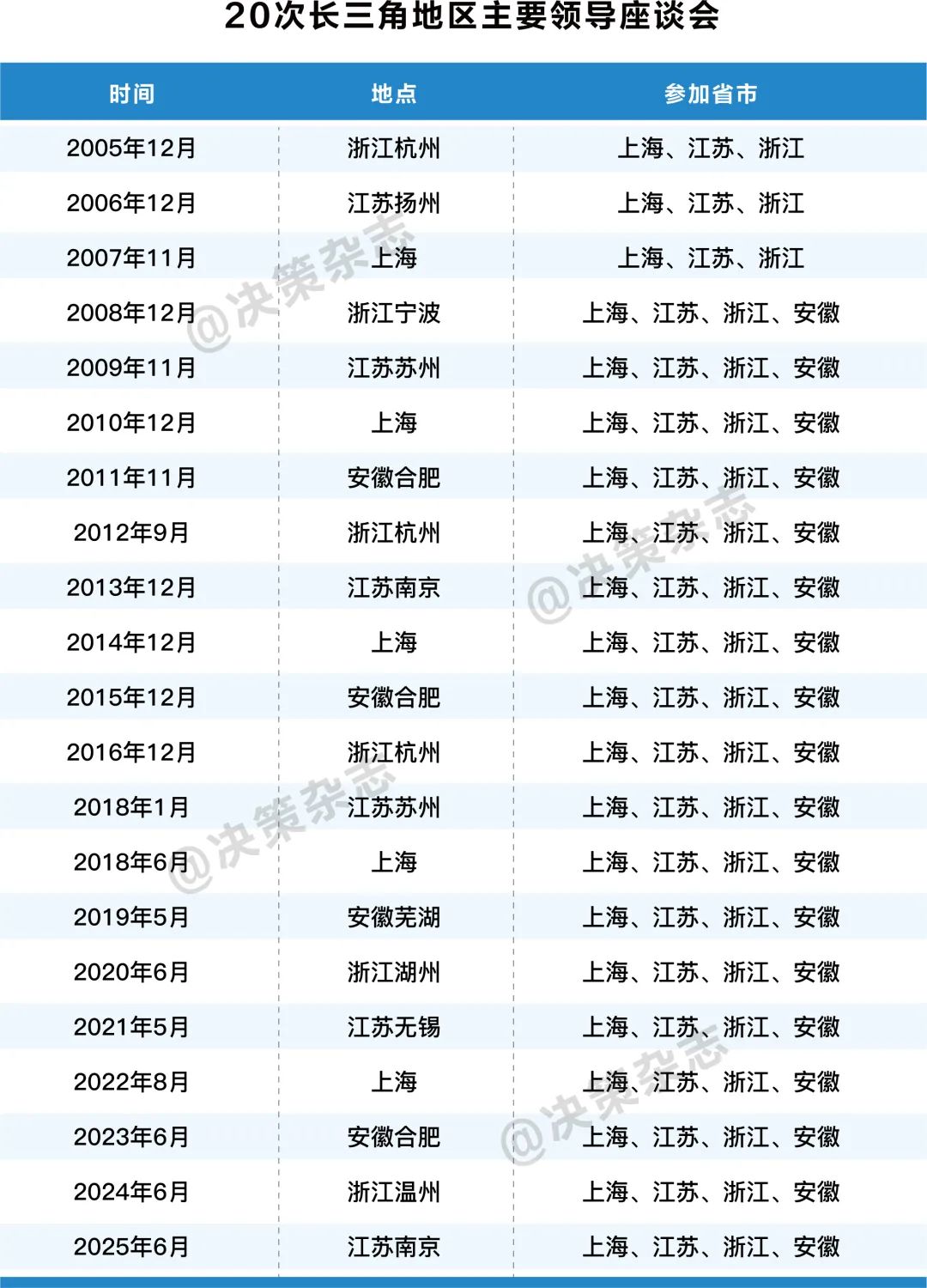

一是2005年12月,首次長三角主要領導座談會在浙江杭州召開,長三角地區開始進入省級最高決策層面推動的長期性、全面性合作的新階段。

二是2008年12月,長三角地區主要領導座談會“擴容”,安徽省領導應邀出席會議,奠定了長三角目前的格局。

三是2018年11月,長三角一體化發展上升為國家戰略,為長三角一體化注入強大動能,真正按下了“快進鍵”。

四是2020年8月,一場由習近平總書記主持召開、以扎實推進長三角一體化發展為主題的座談會在安徽合肥舉行。這是長三角一體化發展上升為國家戰略后,習近平總書記首次就這一重大戰略專門召開座談會進行重要部署。

承載殷切期望,擔當重大使命,三省一市堅持龍頭帶動、各揚所長,緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵詞,以各自優勢形成合力,推動長三角一體化進程不斷加速,發生著積極變化。

這種變化,也在深刻改變著滬蘇浙皖。其中,安徽特別引人關注。

安徽合肥天鵝湖夜景

03

“上進生”安徽

若從2008年奠定長三角區域格局的時間點來看,安徽從中獲得的機遇最大、紅利最多,發生的變化最明顯。

有一句話廣為流傳:從長三角的“旁聽生”“插班生”變成“正式生”,這是安徽發展的最大機遇。

借上長三角的“東風”,搭上“一體化”的快車,安徽發生了一系列轉折性、全局性的深刻變化,顯著提升了在國家發展戰略全局中的位勢,加快了自身優勢的轉化和釋放,實現了從“總量居中、人均靠后”向“總量靠前、人均居中”,科教大省向科技創新策源地,傳統農業大省向新興產業聚集地,內陸腹地向改革開放新高地的跨越發展。

從最直觀的經濟總量變化來看,2024年安徽省經濟總量是2008年的5.32倍,同期上海是3.94倍、江蘇是4.43倍、浙江是4.23倍。

在全面深度融入長三角一體化的進程中,安徽的主要經濟數據、科技創新能力、新興產業地標、綜合交通體系、對外開放形象、干部隊伍干事創業能力,都發生了深度而有力的改變。一連串的經濟數據、產業投資項目和企業家心聲,都是例證。

而這種改變,又為長三角一體化發展貢獻了“安徽力量”。“安徽既是獲益者,也是貢獻者;既借勢,也助勢。”多位區域經濟專家認為。

但更大的擔當,是安徽始終強化全面融入長三角一體化發展的責任感、使命感,放大自身在全國發展格局中的經濟地理價值。

放眼全國,安徽是被長三角一體化發展、長江經濟帶發展、中部地區崛起戰略疊加覆蓋的唯一省份,是國家區域發展“區”“極”“帶”新格局中具備全部形態的唯一省份,可以說安徽既在區中,又在極中,還在帶中,是被國家區域戰略疊加覆蓋最多的省份之一。

而這恰好是長三角所需要的。長三角要成為全國最具影響力和帶動力的強勁活躍增長極,聯動長江經濟帶、輻射全國,建設世界第六大城市群,就需要與中部地區融合,利用安徽承東啟西、連南接北的區位優勢,進一步拓展經濟腹地和流動空間。

這樣的戰略使命,決定了長三角和中部地區需要一個強大的安徽,成為鏈接兩大國家戰略的“金腰帶”。

眼下,安徽正以深入推進長三角一體化發展為牽引,發揮多重國家發展戰略疊加優勢,主動對接上海“五個中心”建設,聯合蘇浙推動省際毗鄰地區協同發展,努力帶動省域內區域協調發展,在長江經濟帶發展、中部地區崛起戰略中發揮更大作用。

今年,安徽明確提出“三個往前趕”——經濟總量在全國往前趕、經濟增速在長三角地區往前趕、各省轄市經濟總量在全國往前趕,以“上進生”的姿態不斷壯大自身力量,推動長三角一體化發展取得更大成效。

“安徽是一個重要支點,只有使勁往前趕,不斷強大起來,才有能力為長三角、中部地區、長江經濟帶和全國發展做成更多的事。”一位上海的區域經濟專家分析說。

長三角高鐵超級環線 圖源:中國鐵路

04

動力源作用怎樣發揮?

說完了變化最大的安徽,再回到明天的座談會。

策叔注意到,每一年的座談會,都有一個主題,這也是外界關注的重點。

梳理發現,長三角一體化發展上升為國家戰略后,盡管每年的座談會主題不同,但目標都具有高度一致性。

2019年為“共筑強勁活躍增長極”;

2020年為“戰疫一盤棋 奪取雙勝利”;

2021年為“服務新發展格局 走在現代化前列”;

2022年為“共擔新使命 同譜新篇章”;

2023年為“攜手高質量一體化 奮進中國式現代化”;

2024年為“譜寫長三角一體化新篇章 勇當中國式現代化先行者”。

策叔獲悉,2025年將圍繞“協同提升長三角區域創新能力 更好發揮高質量發展動力源作用”展開。

“每一年的座談會主題雖然有些不一樣的變化,但始終緊扣一體化和高質量這兩個關鍵詞,戰略目標具有高度的一致性和連貫性。同時,每年的主題既體現了對當年時代背景的精準把握,也發揮著對全國經濟社會發展的示范引領作用。”浙江清華長三角研究院新經濟發展研究中心執行主任明文彪說。

那么,在關鍵之年召開這次關鍵會議,如何協同提升長三角區域創新能力,更好發揮高質量發展動力源作用?

多位區域經濟專家分析認為,至少有以下幾點值得關注。

一是加速科技創新協同發展。

“今年將創新能力放在很重要的位置,有幾個重要背景。一是長三角一體化發展到現階段,已經實現從過去的規模擴張到技術引領、創新推動的關鍵階段,這也是我國當前產業升級、動能轉型的核心要義,長三角有責任和擔當去做這件事;二是中美之間關稅戰的背后實質是科技戰,在當前復雜的國際貿易形勢下,科技創新既可以保證我國的產業安全,還可以提高產業競爭力;三是與大灣區相比,長三角在科技創新協同聯動方面還有短板。”華東師范大學城市發展研究院院長曾剛分析認為。

策叔注意到,作為我國創新能力最強的區域之一,今年以來,杭州“六小龍”、上海“模速空間”、合肥量子通信等現象級科創火爆出圈,長三角依托G60科創走廊等協同創新通道,合力探路科技創新共同體建設,具備形成科技創新“春色滿園”的優勢條件,提供高水平科技供給,支撐全國高質量發展。

二是合力打造新質生產力發展的重要高地。

作為中國經濟發展最活躍的區域之一,長三角新質生產力越壯大,發展動能越強,中國邁向高質量發展的“引擎”就越有力。

長三角既要當好集成電路、新能源汽車、人工智能、生物醫藥等世界級制造業集群的發展主力軍,又要成為未來產業的主陣地,讓更多創新成果走出“實驗室”,走向“生產線”,在發展新質生產力方面帶好頭、走在前。

三是構建高層次協同開放格局。

長三角既是全國統一大市場建設的“試驗田”和“推廣站”,也是全球資源配置的亞太門戶,最具實力代表中國參與國際競爭合作,成為暢通我國經濟大循環的強大引擎和聯通國內國際雙循環的戰略樞紐。

目前,長三角地區已實現自貿試驗區全覆蓋,將攜手打造高能級開放平臺,促進長三角一體化發展和共建“一帶一路”高質量發展深度融合,推動區域市場一體化發展,增創國際競爭合作新優勢,共同打造新時代改革開放新高地,推動長三角優勢產能、優質裝備、適用技術和標準“走出去”。

四是促進公共服務更加便利共享。

長三角已在交通出行、旅游觀光、文化體驗等方面率先實現“同城待遇”,將加快完善一體化發展體制機制,推進基本公共服務制度銜接、政策協同、標準趨同,實現規劃一張圖、交通一張網、審批一個章、民生一卡通、居民一家親,走向“你就是我、我就是你”,加快建設民生“幸福圈”。

當然,每年座談會上相關的重點內容還有很多,落腳點都是更好發揮高質量發展動力源作用。

“長三角更好發揮高質量發展動力源作用,集中體現為模式的引領示范、措施的先行探索帶領全國發展,也是更好發揮先行探路、引領示范、輻射帶動作用。”曾剛分析認為。

“能力越強,責任越大”,這是國家對長三角的期望和要求,也是長三角的擔當,更是我們關注明天這場重磅大會的期待所在。

中國期刊方陣雙效期刊

中國期刊方陣雙效期刊 華東地區優秀期刊

華東地區優秀期刊